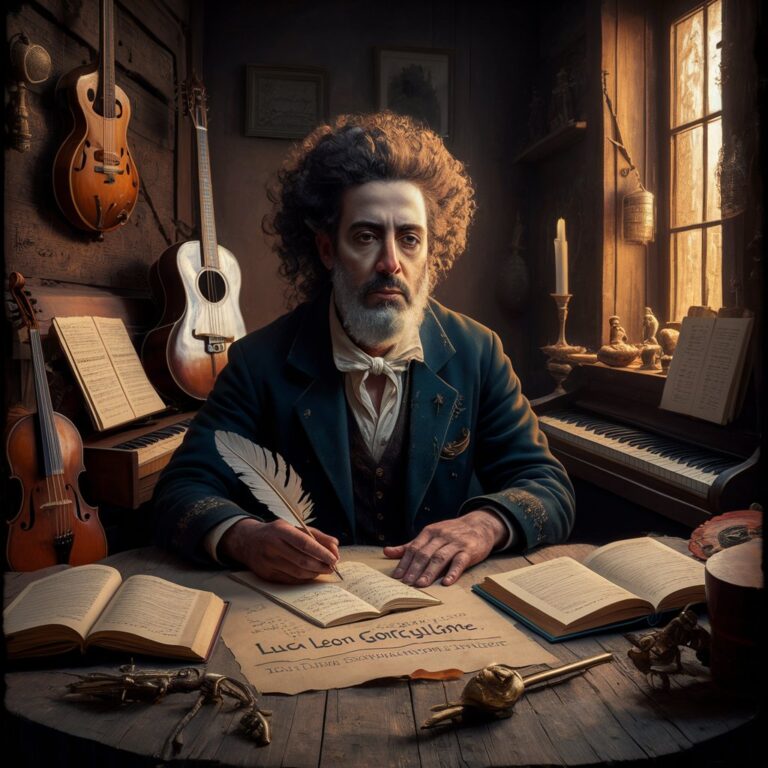

Luca Leon Gorgoglione – ein Name, der nach mediterraner Leidenschaft und künstlerischer Tiefe klingt. Er ist kein lautes Medienphänomen, sondern vielmehr ein leises Multitalent, dessen Schaffen sich nicht in eine einzige Schublade pressen lässt. Hinter diesem Namen verbirgt sich ein Komponist, dessen Melodien Geschichten erzählen, ein Schriftsteller, dessen Worte die Seele berühren, und ein Denker, der die Verbindung zwischen diesen Welten erkundet. Dieser Artikel taucht ein in das Universum eines modernen Renaissance-Geistes, der es versteht, die Grenzen zwischen den Disziplinen zu verwischen und so eine einzigartige künstlerische Sprache zu schaffen.

Erklärte Überschriften und ausformulierte Absätze:

1: Die Symphonie der Worte: Wie Musik seine Literatur beeinflusst

Diese Überschrift betont die Kernidee der Interdisziplinarität. Sie suggeriert, dass Luca Leon Gorgoglione nicht einfach zwei separate Tätigkeiten nachgeht, sondern dass seine Musik (die Symphonie) direkt und untrennbar mit seinem Schreiben (den Worten) verbunden ist. Der Leser erwartet eine Erklärung, wie diese Wechselwirkung funktioniert.

Ausformulierter Absatz:

Für Luca Leon Gorgoglione ist die Partitur nicht das Ende, sondern oft der Beginn einer Erzählung. Bevor ein Wort zu Papier gebracht wird, entstehen in seinem Atelier zunächst Klangwelten – eine melancholische Cellolinie, ein repetitives Piano-Motiv, ein schwebender Synthesizer-Teppich. Diese musikalischen Kompositionen dienen ihm nicht als bloße Hintergrunduntermalung, sondern als emotionaler und struktureller Kompass für seine literarische Arbeit. Die Rhythmik eines Satzes, die emotionale Ladung eines Dialogs oder sogar der gesamte Handlungsbogen einer Kurzgeschichte können aus der Struktur und Stimmung eines Musikstücks erwachsen. In seinem Schaffen hört man die Worte, und in seiner Musik liest man die Melodien; diese symbiotische Beziehung definiert seinen unverwechselbaren Stil, bei dem der Leser und Hörer gleichermaßen angesprochen wird.

2: Zwischen Melodie und Metaphysik: Die Themen seines Schaffens

Diese Überschrift weist auf die inhaltliche Tiefe seiner Arbeit hin. “Melodie” steht für das Sinnliche, Emotionale und Zugängliche seiner Kunst. “Metaphysik” verweist auf die philosophischen, existenziellen und abstrakten Fragen, die er behandelt. Sie verspricht eine Auseinandersetzung mit den “großen Themen”, die er in seiner Kunst verhandelt.

Ausformulierter Absatz:

Die Werke von Luca Leon Gorgoglione kreisen stets um die fundamentalen Fragen der menschlichen Existenz, die er sowohl in Töne als auch in Sätze zu fassen versucht. Seine Kompositionen und Texte handeln von der Sehnsucht nach Verbundenheit in einer zunehmend isolierten Welt, der Suche nach Authentizität im digitalen Zeitalter und der ständigen Spannung zwischen Vergänglichkeit und dem Wunsch nach Ewigkeit. Einem oberflächlichen Blick mögen seine Stücke und Geschichten manchmal minimalistisch oder gar düster erscheinen, doch unter der Oberfläche pulsiert ein tiefes Verständnis für die menschliche Kondition. Er verwendet die Stille in der Musik und die Andeutung in der Literatur als mächtige Werkzeuge, um den Rezipienten einzuladen, die Leerstellen mit der eigenen Erfahrung zu füllen und so aktiv am Kunstwerk teilzuhaben. Es ist eine Kunst, die nicht nur unterhält, sondern zum Nachdenken und Innehalten anregt.

3: Im Atelier der Synästhesie: Ein Blick auf den kreativen Prozess

Diese Überschrift ist etwas poetischer und intimer. “Atelier” lädt den Leser in den privaten Arbeitsraum des Künstlers ein. “Synästhesie” (die Vermischung der Sinne, z.B. Töne sehen oder Farben hören) ist ein perfekter Begriff, um Gorgogliones fusionierten Ansatz zu beschreiben. Sie verspricht einen exklusiven Einblick in wie er arbeitet.

Ausformulierter Absatz:

Betrachtet man den kreativen Kosmos von Luca Leon Gorgoglione, so drängt sich unwillkürlich die Frage auf, wie ein solch vielschichtiges Werk entsteht. Die Antwort liegt in einem Prozess, der jegliche konventionelle Trennung der Künste ignoriert. In seinem lichtdurchfluteten Atelier, einem Labor der Kreativität, stehen Notenständer nicht neben, sondern zwischen aufgeschlagenen Büchern und Manuskriptseiten. Eine neue Idee beginnt selten mit der klaren Entscheidung für ein Medium; oft ist es ein Gefühl, eine vage Farbe oder eine Erinnerung, die sich zunächst als Akkordfolge auf dem Klavier manifestiert, bevor sie in eine poetische Metapher umgewandelt wird, oder umgekehrt. Dieser ständige Dialog zwischen den Disziplinen ist der Nährboden für seine Innovation. Es ist ein organischer, manchmal chaotischer, aber stets aufrichtiger Prozess, bei dem das Endprodukt nicht eine Komposition und eine Geschichte ist, sondern ein einziges, kohärentes Kunstwerk, das durch verschiedene Sinne erfahrbar gemacht wird.

4: Das Echo eines stillen Revolutionärs: Warum sein Werk heute relevant ist

Diese Überschrift setzt Gorgoglione in einen größeren, zeitgenössischen Kontext. “Stiller Revolutionär” positioniert ihn als jemanden, der nicht laut schreiend, sondern durch die Qualität und den Ansatz seiner Arbeit etwas verändert. “Echo” impliziert, dass seine Wirkung nachhaltig und weitreichend ist. Die Überschrift argumentiert, warum man ihn kennen sollte.

Ausformulierter Absatz:

In einer Zeit des Lärms, der Reizüberflutung und der hyperspezialisierten Nischen erscheint das Werk von Luca Leon Gorgoglione wie ein notwendiges Gegenmodell. Er ist ein stiller Revolutionär, der nicht gegen etwas, sondern für etwas kämpft: für Ganzheitlichkeit, für Tiefe und für die Rückbesinnung auf die ursprüngliche Verbindung aller Künste. Seine Relevanz liegt genau in dieser Weigerung, sich den Erwartungen des Kunstmarktes und der Algorithmen zu beugen. Stattdessen schafft er einen Resonanzraum für Langsamkeit und kontemplative Auseinandersetzung. Für den Zuhörer und Leser bietet seine Arbeit eine seltene Gelegenheit zur intellektuellen und emotionalen Entschleunigung. In einer fragmentierten Welt erinnert uns Luca Leon Gorgoglione daran, dass wahre Innovation oft an den Schnittstellen entsteht – zwischen den Tönen, zwischen den Worten und zwischen den Disziplinen. Sein Werk ist damit nicht nur persönlicher Ausdruck, sondern ein zeitgenössisches Plädoyer für eine Kunst, die den Menschen in seiner Ganzheit sieht.